2025年05月15日

APS-3:アドバンスドトリガーベースver.2

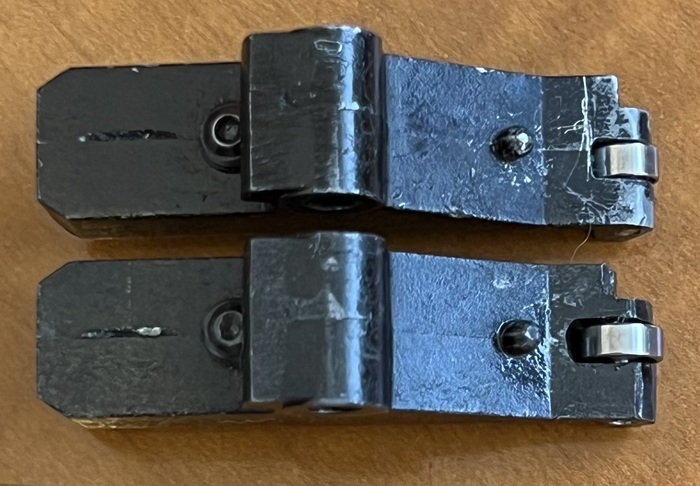

↑各写真の下がアドバンスドトリガーベース(以下TB)の完成機です。上はお馴染みの初号機です。

ベアリングの幅を2.5㎜から初号機と同じ2㎜の物に変更しました。外径は前回の分と同じ5㎜です。(初号機は外径4㎜。どちらも内径は1.5 ㎜です。)

調整式TBをリサイクルしていますので、コの字の真ん中辺りがネジ穴の形跡で少し膨らんでいます。

前回の2.5㎜幅では、コの字に開けたベアリングスペースがトリガーシューで挟むレールの幅にギリギリで、マルゼンさんの純正トリガーシューを付けるとネジの圧でコの字が僅かながら圧迫されベアリングのスムーズな動きを阻害します。特に純正トリガーは後部に締め付けネジが在る構造ですのでその現象が顕著です。

今回の2㎜幅のベアリングにより、上記の欠点が解消できました。

ピンの位置も限界まで上部寄り且つ支点寄りにしています。

このカスタムもまたTBをダメにする覚悟が無いとお勧め出来ません。精密なボール盤とドリル刃が有っても、TBにドリル刃を当てる側と、最後に突き抜ける側では形状が違い、ドリル刃が逃げて正確なピン穴を作る事が困難です。予め両面を同じ形状に仕上げておく必要があります。 しかもTBに対し正確に直角にピン穴を開ける事が必須ですが、バイスで咥えるにしても基準となる面が殆ど無く、鋳造のパーティングラインが残っていたりしますので。

でも、安易なカスタムを防止するという意味では優れたパーツと言うべきでしょう。

裏技としては、元々在る3㎜のピン穴基準というやり方が有りますが、ボール盤とバイスの精度頼りのやり方で、私の手持ちでは心許ないですが、よくやっています。

私にとっては、困難が多い程、唯一無二のカスタム銃を手にするチャンスが増える事も事実です。

余談ですが、この時期になると、宮城のホヤやガセウニが恋しくなります。東北旅行しようかな。

大阪万博は行く気無いし。

日曜日に梅田で入った美味しい鮨屋さんで、久々に異彩の輝きを放つサシが細かい本マグロのカマトロに身も心もとろけました。 敢えてスッキリした岩塩で、本わさの香りと酢飯の具合もピッタリ。隠し包丁の冴が解(ホド)ける様な食感を醸し出します。大将がマグロのサクが入った桐箱を開けた瞬間に目が釘付けです。大将もすかさずニッコリして「握りましょうか?」に断われる訳が無いやろって瞬間でした。目利きは見逃さへんで〜。

宮城産の身の締まったアイナメと、大きめのアワビと勿論そのトシロも旨しで、開けたての出羽桜の香りも足され杯が進む事限りなし。また寿命が伸びてしまいました。東北に居るみたい!

でも支払いで、カードの明細を見て最後に寿命が縮まったので、結果は相殺に終わりました^^。

2025年05月06日

APS-3:アドバンスドトリガーベース

以前制作のトリガーベース(以下TB)のシアーB(以下Sb)に接触する部位へのベアリング組み込みの進化版です。以前から構想していた物を作ってみました。

これまで調整式のTBにハマっていたのですが、何度も調整を繰り返し、今やベストポジションで固定した様な状態ですので、今の位置さえ把握し再現出来れば調整機能は諦めて、その利点だけ活かし、ベストな今の位置にベアリングを配置する加工を試しました。

↓上が進化版で、下が初号機です。

①径が大きめのベアリングを使用し、調整式TBがSbに早い目に接触し、オーバートラベルを作り出す効果を再現しています。

②ベアリングのピンの位置をTBの支点寄りにし、テコの原理でトリガーが軽くなる効果を再現します。

③ベアリング自体の効果は、言うまでもなく、イモネジによる滑り摩擦が、飛躍的に軽い転がり摩擦となる事です。

結果はどないやねんって話しですが、調整式TBの2つの効果を踏襲しつつ、更に引き感が、とてもマイルドになった様な感触です。間接的にですが、SbとSaの擦れるネリネリ感が緩和され心地よいです。私の場合は、上記の3効果の感触が初めてでは無いので少し感動が薄めだと思いますが。

今回は、2021に組込みましたが、SaとSbの噛み合い調整機構やTBの支点のベアリングとの組み合わせが楽しみになります。

全てを兼ね備えた2020に組み込みしたかったのですが、TBの支点のベアリング部分のセッティングが非常に微妙で、分解すると調子が変わるのが怖いのと、既述の通りSaの形状を、更に軽いトリガーになる様かなり触っていますのて、ベアリングでは良い塩梅の接触点に届かない危惧があります。

ベアリングを大きくする事でTBへの負担も有り、問題点も顕著になりました。各社のベアリングの規格表と睨み合い更に改良して参る所存に御座りまする。(決意する時は、武士の血が騒ぎます?)

実は発注済みですが連休中で発送待ちにつき、悶々としています。

2021は、引き算のセッティングで と思っていたのですが、結局全てアリアリのモンスターデバイスになりそうな感じです。

今年の5月の連休は,カスタム三昧の毎日でした。最終日の本日は奥様にゴマを擦って阪急岡本辺りのフレンチにランチに行ってきます。赤 昼飲みするぞ!

これまで調整式のTBにハマっていたのですが、何度も調整を繰り返し、今やベストポジションで固定した様な状態ですので、今の位置さえ把握し再現出来れば調整機能は諦めて、その利点だけ活かし、ベストな今の位置にベアリングを配置する加工を試しました。

↓上が進化版で、下が初号機です。

①径が大きめのベアリングを使用し、調整式TBがSbに早い目に接触し、オーバートラベルを作り出す効果を再現しています。

②ベアリングのピンの位置をTBの支点寄りにし、テコの原理でトリガーが軽くなる効果を再現します。

③ベアリング自体の効果は、言うまでもなく、イモネジによる滑り摩擦が、飛躍的に軽い転がり摩擦となる事です。

結果はどないやねんって話しですが、調整式TBの2つの効果を踏襲しつつ、更に引き感が、とてもマイルドになった様な感触です。間接的にですが、SbとSaの擦れるネリネリ感が緩和され心地よいです。私の場合は、上記の3効果の感触が初めてでは無いので少し感動が薄めだと思いますが。

今回は、2021に組込みましたが、SaとSbの噛み合い調整機構やTBの支点のベアリングとの組み合わせが楽しみになります。

全てを兼ね備えた2020に組み込みしたかったのですが、TBの支点のベアリング部分のセッティングが非常に微妙で、分解すると調子が変わるのが怖いのと、既述の通りSaの形状を、更に軽いトリガーになる様かなり触っていますのて、ベアリングでは良い塩梅の接触点に届かない危惧があります。

ベアリングを大きくする事でTBへの負担も有り、問題点も顕著になりました。各社のベアリングの規格表と睨み合い更に改良して参る所存に御座りまする。(決意する時は、武士の血が騒ぎます?)

実は発注済みですが連休中で発送待ちにつき、悶々としています。

2021は、引き算のセッティングで と思っていたのですが、結局全てアリアリのモンスターデバイスになりそうな感じです。

今年の5月の連休は,カスタム三昧の毎日でした。最終日の本日は奥様にゴマを擦って阪急岡本辺りのフレンチにランチに行ってきます。赤 昼飲みするぞ!

2025年05月05日

APS-3:LE2021地道な軽量化

↑シリンダーキャップ(勝手なネーミングです)をシルバー色に変更しました。

通常はコンプレッションレバーの支点に位置する、ジンクダイカスト製の黒染めのシリンダーヘッドとも言える部品ですが、磨きと塗装でアルマイト風に仕上げてみました。

ジンクダイカストの地肌は酸化し易く、磨いても早々に曇って来ますので、塗装やメッキが必要です。今回は、クリア塗装でマット感を出しています。

蔵前さんのロングマズルのマウントレールと私が足したカーボンバレルスリーブによるフロントヘビーなバランスを少しリア寄りにする為に、この部品を軽量化する事が本当の目的です。

外部からは見えていない内側を肉抜きし、結果3gの軽量化となりました。僅かな重さですが、フロントに位置する部品ですので効果的です。

これで我がLE2021カスタムは930gになりました。バランス的にはフロントトリガーガードの上、シリンダーの付け根のボルトヘッド上部辺りを持つと銃が水平になります。因みに2020の方とほぼ同じ位置がバランスポイントですが、2020は現在890gまで軽量化しています。誰がシルバー仕様やねん#!

2025年05月04日

APS-3:LE2021〜グリップの修正

新たにAPS-3 2021を手に入れて、カスタムのアイデアが限りなく、ブログ更新の暇が有りません。

手近なグリップから始めたのですが、蔵前さんのスタイヤータイプのアドバンスドグリップは、全体が凹凸のあるラバー塗料で仕上げられており、引っ掛かりが邪魔になる部分が有ります。特に人差し指の付け根辺りはスベスベで接触しない加工が必要です。

スタイヤーのMサイズのコピーで有り、私の手に合わせる為、実物の木グリに施した削りと同じ箇所に加工が必要です。また、コッキングレバーのスプリングを隠す為、マルゼンさんのオリジナルを無理やり足した様な箇所に段差があり、デザイン的にもアンバランスなので修正をしました。削ったり切ったりすると、見えていなかった内部には結構巣が入っておりパテ埋めが必要です。積層面や角のひけ等も綺麗に均して再塗装する楽しみ(?)が有ります。ガンスミスを語るなら必然 且つ 使えるグリップにする為の必須の作業です。

再塗装については、自動車のフェンダー等に使うラバーチッピングのスプレー塗料を使うと、蔵前さんの元塗装と全く違和感無く仕上がります。塗膜の堅牢さと食いつきの良さがあり使いやすい塗料です。

↑まだカスタムの途中ですが、形と表面処理的には使えるグリップになりました。

ここまでするのなら、マルゼンさんのオリジナルのグリップをスタイヤー風に削っても良かったかなとも思いますが、あの重さは如何ともし難い物です。しかも過去の経験では、これにも思わぬ所に巣が入っていたりするので諦めざるを得ませんでした。

同時進行でボルト類のチタン化や、パームレストのナットのアルミ化が進み、当初より10g程軽量化出来、現在933gとなりました。(マガジンは含みません)自分の筋力に合った重量を追求する事で据銃の安定が担保出来ます。勿論、バランスポイントをどこに持って行くかも重要ですが。

もう一個ホロサンのグリーンサークルドットサイト(私の手持ちと同じ機種の場合ですが)を買うと更に軽量化出来るのですが、銃本体より高価やし、マウントベースも作らないとね。ホロサンのフットプリントで再設計は出来ているのですが。。。

手近なグリップから始めたのですが、蔵前さんのスタイヤータイプのアドバンスドグリップは、全体が凹凸のあるラバー塗料で仕上げられており、引っ掛かりが邪魔になる部分が有ります。特に人差し指の付け根辺りはスベスベで接触しない加工が必要です。

スタイヤーのMサイズのコピーで有り、私の手に合わせる為、実物の木グリに施した削りと同じ箇所に加工が必要です。また、コッキングレバーのスプリングを隠す為、マルゼンさんのオリジナルを無理やり足した様な箇所に段差があり、デザイン的にもアンバランスなので修正をしました。削ったり切ったりすると、見えていなかった内部には結構巣が入っておりパテ埋めが必要です。積層面や角のひけ等も綺麗に均して再塗装する楽しみ(?)が有ります。ガンスミスを語るなら必然 且つ 使えるグリップにする為の必須の作業です。

再塗装については、自動車のフェンダー等に使うラバーチッピングのスプレー塗料を使うと、蔵前さんの元塗装と全く違和感無く仕上がります。塗膜の堅牢さと食いつきの良さがあり使いやすい塗料です。

↑まだカスタムの途中ですが、形と表面処理的には使えるグリップになりました。

ここまでするのなら、マルゼンさんのオリジナルのグリップをスタイヤー風に削っても良かったかなとも思いますが、あの重さは如何ともし難い物です。しかも過去の経験では、これにも思わぬ所に巣が入っていたりするので諦めざるを得ませんでした。

同時進行でボルト類のチタン化や、パームレストのナットのアルミ化が進み、当初より10g程軽量化出来、現在933gとなりました。(マガジンは含みません)自分の筋力に合った重量を追求する事で据銃の安定が担保出来ます。勿論、バランスポイントをどこに持って行くかも重要ですが。

もう一個ホロサンのグリーンサークルドットサイト(私の手持ちと同じ機種の場合ですが)を買うと更に軽量化出来るのですが、銃本体より高価やし、マウントベースも作らないとね。ホロサンのフットプリントで再設計は出来ているのですが。。。

2025年04月13日

APS-3:LE2021シルバーカーボンバレルカスタム

↑2丁並べてニッコリの写真です。

ニッコリしてるのは眺めている私ですが。

LE2021は、2020を使っていて標準が分からなくなる自分への原点回帰策として購入しました。

以前、「トリガープル 3日も経てば 当たり前」って詠みましたが、トリガープル85gが普通に感じる時に、自分への戒めとしての存在です。

<LE2021シルバーカーボンバレルスリーブカスタムのスペック>20250413現在

重量:943g

全長:417㎜

サイト間長:378㎜

トリガープル:160g

初速:0.85J(未調整)

フルアジャスタブルリアサイト(LE2020から移植)

サイト間の距離は、蔵前さんのマウントレールにより前方に突き出したマズルの位置とフルアジャスタブルリアサイトにより、ORと比較して4cm程長くなり、狙いやすく精度が向上しています。しかし、2020に載せたグリーンサークルドットサイトと比べると明確に目劣りします。

重量に関しては、今の所、グリップ交換による軽量化が、マウントレールやアジャスタブルリアサイト追加により相殺された状況です。各部ネジの軽量なチタン化は未だ一部のみで、未完了です。中華サイトでもチタンネジの価格が次第に高価になっており、安易には購入し難くなりました。日本の経済力の衰えが懸念されるばかりです。

トリガープルですが、ストライカーのステンレス化(蔵前さんの)と自作の調整式トリガーベース。更に各スプリングの張力調整、トリガー機構各部に高精度のシムを追加し(組み立てに技術が必要です)フレームと各部品のクリアランスをタイトにし、噛み合いや動きの精度向上を計った結果で、分銅で正確に測定して、155gから160グラムgの間まで持って行きました。まだシアーAとBの擦れ合いが指に伝わり、落ちるタイミングが読み易い 良い子のトリガーです。

↓ロングノーズの精悍なシェープで存在感に溢れています。シルバーとブラックの配色がなんてクールなんでしょう!(自画自賛)

撃っている時間より、分解している時間の方が長いのも一つの悩みでしたが、カスタムについてはアイデアが止めど無く、2丁持ちでも悩みの解消とはなりませんでした。

2025年04月06日

APS-3:カーボンバレルスリーブVer.2

カーボンバレルスリーブのシルバーカラーを作成しました。ブラックカーボンとは同じ内外径ですが、膨張色という事もあり存在感が増しています。

前回、この効果については宗教的なんて云う懐疑的な表現をしました。それは、APS-3の主たる振動はストライカーの打撃と圧縮空気の瞬間的放出と音であり、0.3g程のBB弾のライフリングが無いバレルを通過する事による振動は微弱ともいえるものではないでしょうか。

しかし、このカーボンバレルスリーブは実銃のエアライフルでも使用されていたりはするようですので、信じる事が救いです。

私がこれを商品化するなら、「激発時とBB弾がバレルを通過する時に発生する振動をカーボンの特殊繊維構造が吸収し集弾精度の向上が期待出来ます。今ならブラックとシルバーが選択出来ます。」って書くかな。過大広告かも^^。

工作にも少し触れておきます。

長さを決めてカットするだけでですが、カーボンパイプには、挟んで回すパイプカッターは使えません。繊維を綺麗に断ち切る事が難しく、周辺の構造が荒れて内外径共に膨らみます。内側に8㎜の芯を入れ(私の場合はアルミパイプ)外側はテープで巻き補強して、テープの上から出来るだけ細かく薄いノコギリ刃で丁寧にカットします。長めにカットして、細かい目のヤスリ(ダイヤモンドヤスリ等)で切り口を直角に整えます。カーボンの粉が内側に入り込みますので、バレル用のクリーニングロッドを使い内部を拭き取って完成です。

やりたい事が多すぎて、内部のカスタムに入れない日々が続いています。

LE2021がベースですので、トリガーチューンはマルゼンさんでされてはいますが、トリガープル85gのLE2020と比べるとセカンドステージが長くて重いし、シアーが落ちる前にサードステージが来るような感覚があります。先日マルゼンさんの青箱0.30gのBB弾を使い、再び不安定な簡易レストでLE2021の集弾を確認しましたが、トリガーの重さに起因するマズル側のブレの発生や、両手打ちによるオープンサイトとの距離の近さによる、微妙な着弾のズレが不利な結果として明らかになりました。本当に純粋なORで好成績を掲げている人が居るなら、心底尊敬します。

トリガー周りについては、何とかカスタムの目途が立ちますが、私には圧倒的に狙い易いホロサンのグリーンサークルドットサイトをもう一個購入するのは、懐(ふところ)に相談しても直ちにには何ともし難い価格です。

そして、蔵前さんのステイヤータイプのグリップは実物と比較しても再現性が髙く 良く出来ていますが、その分 実物に施した削りを踏襲する事になります。やりたい事が渦巻き状態ですが、ブルズアイもサボると直ぐに結果として現れますので。

2025年03月29日

APS-3:カーボンバレルスリーブの効果

↑バレル部分を拡大するとマウントレールのポート越しにカーボンの模様が見えています。

写真は照明によりジャパンゴールドの様に見えますが、シルバーです。マルゼンさん、蔵前さん、シャンパンゴールドのシリンダーや、マウントレールを期待しています。

何故か新しいAPS-3が増えています。

前回、神様に更にカスタムが出来る素材をお願いしたら、見事に落札出来ました。

しかも、蔵前さんからLM-OFマウントレールやステイヤータイプグリップ等々取り寄せして、2個目の沼を掘ってしまいました。

ずっと温めていたアイデアですが、カーボンバレルスリーブを制作してみました。

理論的にはバレルを補強して剛性を高め、バレルの振動の発生を低減させ、命中精度を上げるという物ですが、殆ど宗教の様な気もします(いつもの個人的偏見に満ちた意見です)。私の主な目的としては、格好の良さです。マウントレールから見えるインナーバレルがバランス的に鶏ガラみたいに細すぎて不憫に感じでいました。私にとってデザインバランスは、重要なカスタム要件ですので。かつて、零戦が恐れられたのは(比喩が昭和そのものでっしゃろ)、軽くて速くて運動性能が良いだけで無く、全体のデザインバランスが優れていて敵から見ても性能が想像出来るフォルムを備えていたからだと、聞いた事があります。カッコ良さは性能の良さの要件となり得るということなのです。見るだけでテンション上がりますし。

インナーバレルの外径にピッタリで、マウントレールの前方のスリーブの外径とも一致しマズルの内側にタイトに入り込んでいますので、まさに剛性がアップしました。カーボンパイプは勿論軽量で8g程です。

銃の中身は全く触っていませんので、LE2021のトリガープルが重くてセカンドステージが長くて、LE2020に戻ると軽すぎて暫く制御不能に陥ります。

2025年03月20日

APS-3:マルゼン 青箱 0.30g BB

↓マルゼンさんからこの度発売された、0.30g Ø5.97±0.01㎜の青箱BB弾です。

蔵前さんの速報レビューに感化され、早速購入しました。敬意を払って蔵前さんからが筋というモノですが、今回は、ポイントに目が眩み、3箱で送料無料のR天をポチッてしまいました。中身はツルツルのオフホワイトです。早速、集弾が凄いって云うのがホンマかいなと、キャスター付きの衣類ケースの上に丸椅子を乗せ更にクッションを敷いた、生活感に溢れた、しかも少し不安定な簡易レストで取り敢えず10発撃ってみました。

↑上下の2発は、恥ずかしながら私の集中力不足だと思います。 余談ながら、御堂筋SCさんのターゲットペーパーは、紙厚が有りこれだけ着弾が集中しても穴があいたりしません。

あっホンマやっていう結果です。球径が大きい分、エネルギー効率が高く、G&Gの0.30g弾と比較すると、平均で0.03J程上回ります。弾速計の結果をお見せするのをはばかる様な数値が並びます。前回の初速調整を抑え気味にしていて正解でした。これを常用するならゼロインも着弾点をワンクリック下げても良さそうです。この結果なら、バレルのカスタムが不要かも知れません。ブルズアイが少し上手くなったような錯覚に陥ります。

バイオでは無いプラ製だと思いますが、チャック袋の中には乾燥剤が入っています。湿気による劣化防止にまで気を配っているとは、本気度が伺えます。保管は高級なすし海苔のように、シリカゲルをビタビタに入れた、缶容器に入れる事にします。

ここで、ぼやかせていただきます。マルゼンさんこのBB弾はよくぞ販売してくださいました。ついでにとは言いませんが、LE2025を期待しています。ORのリニューアル版も瞬く間に在庫切れのようです。オークションサイトではシアー類にカスタムが無い古いLEまで高騰しています。

神よ、我にあと一丁カスタムが出来る素材を与えたまえ。

そして、リアトリガーガードの延長はレミントンのリボルバーみたいで、デザイン的に競技銃としてのスポーティさがありません(毎度の個人的偏見に満ちた意見です)。

蔵前さんの速報レビューに感化され、早速購入しました。敬意を払って蔵前さんからが筋というモノですが、今回は、ポイントに目が眩み、3箱で送料無料のR天をポチッてしまいました。中身はツルツルのオフホワイトです。早速、集弾が凄いって云うのがホンマかいなと、キャスター付きの衣類ケースの上に丸椅子を乗せ更にクッションを敷いた、生活感に溢れた、しかも少し不安定な簡易レストで取り敢えず10発撃ってみました。

↑上下の2発は、恥ずかしながら私の集中力不足だと思います。 余談ながら、御堂筋SCさんのターゲットペーパーは、紙厚が有りこれだけ着弾が集中しても穴があいたりしません。

あっホンマやっていう結果です。球径が大きい分、エネルギー効率が高く、G&Gの0.30g弾と比較すると、平均で0.03J程上回ります。弾速計の結果をお見せするのをはばかる様な数値が並びます。前回の初速調整を抑え気味にしていて正解でした。これを常用するならゼロインも着弾点をワンクリック下げても良さそうです。この結果なら、バレルのカスタムが不要かも知れません。ブルズアイが少し上手くなったような錯覚に陥ります。

バイオでは無いプラ製だと思いますが、チャック袋の中には乾燥剤が入っています。湿気による劣化防止にまで気を配っているとは、本気度が伺えます。保管は高級なすし海苔のように、シリカゲルをビタビタに入れた、缶容器に入れる事にします。

ここで、ぼやかせていただきます。マルゼンさんこのBB弾はよくぞ販売してくださいました。ついでにとは言いませんが、LE2025を期待しています。ORのリニューアル版も瞬く間に在庫切れのようです。オークションサイトではシアー類にカスタムが無い古いLEまで高騰しています。

神よ、我にあと一丁カスタムが出来る素材を与えたまえ。

そして、リアトリガーガードの延長はレミントンのリボルバーみたいで、デザイン的に競技銃としてのスポーティさがありません(毎度の個人的偏見に満ちた意見です)。

2025年03月16日

APS-3禁断シリーズ:初速調整 もうひとつのOリング

前回触れていなかった、ピストン内部のOリングの互換品を探してみました。

これは、規格品を隈無く探しても該当するサイズは見つかりませんでした。ゴム系で、ノギス計測時の圧でたわみますし、使用による圧縮や膨張も考えられ、正確にサイズを測るのは困難です。おおよそ外径8㎜ 内径3.2㎜ 幅2.4㎜位でした。ネットで規格外品でガスケット用途との表記が有る 近いサイズのモノを見つけ手に入れたのがこれです。

↓材質はフッ素ゴムとの事(耐油性・耐温度性がある)、左の茶色い方で、右は純正品です。

APS-3のシリンダー内では普通のニトリルゴムとシリコングリスの組み合わせで、耐圧も潤滑も充分だと思いますが。

今のところ、純正品のへたりも無く安定していますので、交換して試す勇気が無いのですがまた、機会が有ればレポートします。

アンタッチャブルなシリンダー周りに手を染めたからには、代替部品は全て怠りなく準備しておく必要がありますので。

これは、規格品を隈無く探しても該当するサイズは見つかりませんでした。ゴム系で、ノギス計測時の圧でたわみますし、使用による圧縮や膨張も考えられ、正確にサイズを測るのは困難です。おおよそ外径8㎜ 内径3.2㎜ 幅2.4㎜位でした。ネットで規格外品でガスケット用途との表記が有る 近いサイズのモノを見つけ手に入れたのがこれです。

↓材質はフッ素ゴムとの事(耐油性・耐温度性がある)、左の茶色い方で、右は純正品です。

APS-3のシリンダー内では普通のニトリルゴムとシリコングリスの組み合わせで、耐圧も潤滑も充分だと思いますが。

外径が少し小ぶりです。公称値は8㎜でしたが、実測すると0.15㎜ほど小さいようです。

硬度に関しては通常値の表記が有りました。ハードタイプが有ればベストですが、近いサイズが見つかっただけでも良しとします。いつもの中華製の格安で納期1ヶ月との事でしたが20日間位で到着しました。未検証ですが、外径が少しだけ小さい事は、構造を考えれば問題無く使えそうです。

硬度に関しては通常値の表記が有りました。ハードタイプが有ればベストですが、近いサイズが見つかっただけでも良しとします。いつもの中華製の格安で納期1ヶ月との事でしたが20日間位で到着しました。未検証ですが、外径が少しだけ小さい事は、構造を考えれば問題無く使えそうです。

今のところ、純正品のへたりも無く安定していますので、交換して試す勇気が無いのですがまた、機会が有ればレポートします。

アンタッチャブルなシリンダー周りに手を染めたからには、代替部品は全て怠りなく準備しておく必要がありますので。

2025年03月09日

APS-3禁断シリーズ:初速調整とトリガープル

ここの所、確定申告に手が取られ、趣味の時間が忙殺されていましたが、やっと午前中でケリを付ける事ができました。残念ながら例年通り追加で税金を納める結果でした。ここで日本の政治や財政や経済を語りたいところですがこれ以上ストレスを抱えないようにやめておきます。

我がAPS-3 LE2020の初速整後、トリガープルとのバランスを考えてみました。

0.85JはLE2014辺りのカタログ値に近く、そんなに心配するべき威力ではないとは思いますが、現行の超軽いトリガープルでは、一定の力で徐々にトリガーに加圧していくのが困難で、コントロールが難しく感じ、しかも、気持ちだけ圧縮時のコンプレッションレバーが重くなったような気がして、レバーを戻した反動でシアーが落ちる事が無いよう、安全性も考慮し80g+α位のトリガープルに戻しました。

↓トリガープルを正確に計測したいので、スリット付きの分銅セットを手に入れました。

最軽量の分銅が2gですので、頑張れば2g単位で計測可能です。しかも、分銅を少しづつ増やしていくと同時に正しいトリガプルの角度も目視し、シアが落ちる重さを正確に測れます。

トリガーをグリップと干渉せず分銅の重さで引けるよう、赤いアルミ棒を付け加え、全体の重さが83gとなりました。これが現在のトリガープルの重さです。

余談ですが、今回の初速調整で魂を入れ直した結果、シャークの眼玉が動くようになってしまいました。魔改造のモンスターマシンにふさわしい怪奇現象かも!

↓コンプレッションレバーを閉じた状態、普通に前を見ています。

↓コンプレッションレバーを開いた状態、上目使いに何かを訴えています。

目の位置にある最も太いピンの抜け止めのスプリングピンをイモネジに替えてレバーに固定した結果でした。何か楽しい!

我がAPS-3 LE2020の初速整後、トリガープルとのバランスを考えてみました。

0.85JはLE2014辺りのカタログ値に近く、そんなに心配するべき威力ではないとは思いますが、現行の超軽いトリガープルでは、一定の力で徐々にトリガーに加圧していくのが困難で、コントロールが難しく感じ、しかも、気持ちだけ圧縮時のコンプレッションレバーが重くなったような気がして、レバーを戻した反動でシアーが落ちる事が無いよう、安全性も考慮し80g+α位のトリガープルに戻しました。

↓トリガープルを正確に計測したいので、スリット付きの分銅セットを手に入れました。

最軽量の分銅が2gですので、頑張れば2g単位で計測可能です。しかも、分銅を少しづつ増やしていくと同時に正しいトリガプルの角度も目視し、シアが落ちる重さを正確に測れます。

トリガーをグリップと干渉せず分銅の重さで引けるよう、赤いアルミ棒を付け加え、全体の重さが83gとなりました。これが現在のトリガープルの重さです。

余談ですが、今回の初速調整で魂を入れ直した結果、シャークの眼玉が動くようになってしまいました。魔改造のモンスターマシンにふさわしい怪奇現象かも!

↓コンプレッションレバーを閉じた状態、普通に前を見ています。

↓コンプレッションレバーを開いた状態、上目使いに何かを訴えています。

目の位置にある最も太いピンの抜け止めのスプリングピンをイモネジに替えてレバーに固定した結果でした。何か楽しい!

2025年02月28日

APS-3禁断シリーズ:初速調整

私のAPS-3LE2020も5年目を迎え、少し初速が落ちたかな みたいな感覚が有り、調整を試みました。

シリンダー周りは初めての分解です。

先ずは、シリンダーとコンプレッションレバーの支点となる太いピンを抜きます。

裏側中央のスプリングピンが太いピンの抜け止めになっていますので、これを抜く必要があります。蔵前の桑田さんの動画では、金属製の長い耳かきないしかぎ針状の工具で内側を引っ掛けて抜かれていました。ワンサイズ小さい同形状のスプリングピンを突っ込んで抜くのが正解の様ですが、私も手持ちの工具でなんとかしたく、宝箱(工具箱とも云います)をあさった所、先端径が3㎜強のテーパー状の丸ヤスリが使えそうです。

↑内側に突っ込んで、回しながら微妙なら力加減で引っ張ると、ヤスリの凹凸に引っかかって首尾よく出てきました。

後は、ピストンとコンプレッションレバーを繋ぐコネクティングロッド(エンジン付きのラジコン経験者には懐かしい弾きやね)のピンを外し(これはイモネジ止めです)ピストンを抜くだけです。[パーツ名は一般的な物を使っているつもりですが、私の方言だとご理解下さい]

数日後、何回もスプリングピンを抜き差しした結果、スプリングピンが変形し抜きにくくなりましたので、蔵前さんをまねてスプリングピンの穴にM4の雌ネジを切り(蔵前さんがM4かどうかは情報が在りませんが)イモネジで止めています。止まり穴(貫通していない)ですので、底までネジを切るには切り始めから終わりまで同径で入って行き、切りくずが上がってくる、スパイラルタップ っていうものが必要となります。コネクティングロッドとの繋ぎめのイモネジ穴と同様に貫通させてしまう(強度が少し心配ですが)と一般的な先が細くなっているハンドタップでも大丈夫です(我ながら親切な解説やね)。

メインとなる圧縮用のOリングは、以前御堂筋SCの師匠(代表さん)から教えてもらったP14の規格品でサイズは適合します。

更に、蔵前さんのチューニングメニューに有る「ハードタイプ」を使用し、圧縮漏れの無いようにグリスアップもした結果、分解前の0.80Jから0.81J越え0.82J近くまで上昇(回復?)出来ました。

更に、内部構造を観察し、圧縮圧を調整する方法が判明しました。再び宝箱(パーツケースとも云います)をあさり、頃合いの規格部材を利用した結果の測定です。G&G 0.28g使用です。↓

取り敢えず平均0.85J近くまで引き上げました。これ以上に上げても、初速のばらつきの幅が広くなり集弾に影響が出そうな雰囲気が有ります。そこは更なる検証が必要ですが。しかも、使用したACETECHの弾速計は結果が低めに出ると一般的に云われていますが、私にもその実感が有りますので、念の為 初速は抑えめにしておきます。バレル内の通過速度を高め激発時のブレを少しで伝わり難くしたいという思いと裏腹です。

マルゼンさんの設計は素晴らしく、威力が法定を超えるような下品な改造は出来ないような構造ですが、この初速アップの方法も念のため威力マニアの餌食にならないよう公表しないことにします。既にAPS上級者には周知の事実なのかも知れませんが。でも私のような上品で(?)法律遵守のカスタムマニアだと判断できればこっそりとお伝えするでしょう。元採用担当なので人柄を見る目は厳しいですよ。

弾速を測定した結果の気付きですが、ダメなトリガリングである、勢いよくトリガーを引き切った方が初速が上がるようです。過去にストライカーのスプリングの張力を上げて初速の変化を測定した事が有りますが、さしたる変化が無かったので不可解ではありますが。単なる推論ですが、トリガーを引き切らないとシアーAが微妙に接触し、ストライカーの摺動を阻害するのかも知れません。

ジワジワ引いても初速が安定したトリガー機構とは?新たな課題です。ストライカーとシアーAの噛み合い辺りは、怖くて手付かずですが、ジョーカーが潜んでいるかも知れませんね。

◇追記◇

簡単そうに書いてしまいましたが、初速の微調整は、バランスを加味して数箇所の調整をしないと成功しません。内部には余計な力を加えるべきで無い樹脂部品も在りますので、安易に改造すると取り返しのつかない結果となりかねませんのでご留意ください。

シリンダー周りは初めての分解です。

先ずは、シリンダーとコンプレッションレバーの支点となる太いピンを抜きます。

裏側中央のスプリングピンが太いピンの抜け止めになっていますので、これを抜く必要があります。蔵前の桑田さんの動画では、金属製の長い耳かきないしかぎ針状の工具で内側を引っ掛けて抜かれていました。ワンサイズ小さい同形状のスプリングピンを突っ込んで抜くのが正解の様ですが、私も手持ちの工具でなんとかしたく、宝箱(工具箱とも云います)をあさった所、先端径が3㎜強のテーパー状の丸ヤスリが使えそうです。

↑内側に突っ込んで、回しながら微妙なら力加減で引っ張ると、ヤスリの凹凸に引っかかって首尾よく出てきました。

後は、ピストンとコンプレッションレバーを繋ぐコネクティングロッド(エンジン付きのラジコン経験者には懐かしい弾きやね)のピンを外し(これはイモネジ止めです)ピストンを抜くだけです。[パーツ名は一般的な物を使っているつもりですが、私の方言だとご理解下さい]

数日後、何回もスプリングピンを抜き差しした結果、スプリングピンが変形し抜きにくくなりましたので、蔵前さんをまねてスプリングピンの穴にM4の雌ネジを切り(蔵前さんがM4かどうかは情報が在りませんが)イモネジで止めています。止まり穴(貫通していない)ですので、底までネジを切るには切り始めから終わりまで同径で入って行き、切りくずが上がってくる、スパイラルタップ っていうものが必要となります。コネクティングロッドとの繋ぎめのイモネジ穴と同様に貫通させてしまう(強度が少し心配ですが)と一般的な先が細くなっているハンドタップでも大丈夫です(我ながら親切な解説やね)。

メインとなる圧縮用のOリングは、以前御堂筋SCの師匠(代表さん)から教えてもらったP14の規格品でサイズは適合します。

更に、蔵前さんのチューニングメニューに有る「ハードタイプ」を使用し、圧縮漏れの無いようにグリスアップもした結果、分解前の0.80Jから0.81J越え0.82J近くまで上昇(回復?)出来ました。

更に、内部構造を観察し、圧縮圧を調整する方法が判明しました。再び宝箱(パーツケースとも云います)をあさり、頃合いの規格部材を利用した結果の測定です。G&G 0.28g使用です。↓

取り敢えず平均0.85J近くまで引き上げました。これ以上に上げても、初速のばらつきの幅が広くなり集弾に影響が出そうな雰囲気が有ります。そこは更なる検証が必要ですが。しかも、使用したACETECHの弾速計は結果が低めに出ると一般的に云われていますが、私にもその実感が有りますので、念の為 初速は抑えめにしておきます。バレル内の通過速度を高め激発時のブレを少しで伝わり難くしたいという思いと裏腹です。

マルゼンさんの設計は素晴らしく、威力が法定を超えるような下品な改造は出来ないような構造ですが、この初速アップの方法も念のため威力マニアの餌食にならないよう公表しないことにします。既にAPS上級者には周知の事実なのかも知れませんが。でも私のような上品で(?)法律遵守のカスタムマニアだと判断できればこっそりとお伝えするでしょう。元採用担当なので人柄を見る目は厳しいですよ。

弾速を測定した結果の気付きですが、ダメなトリガリングである、勢いよくトリガーを引き切った方が初速が上がるようです。過去にストライカーのスプリングの張力を上げて初速の変化を測定した事が有りますが、さしたる変化が無かったので不可解ではありますが。単なる推論ですが、トリガーを引き切らないとシアーAが微妙に接触し、ストライカーの摺動を阻害するのかも知れません。

ジワジワ引いても初速が安定したトリガー機構とは?新たな課題です。ストライカーとシアーAの噛み合い辺りは、怖くて手付かずですが、ジョーカーが潜んでいるかも知れませんね。

◇追記◇

簡単そうに書いてしまいましたが、初速の微調整は、バランスを加味して数箇所の調整をしないと成功しません。内部には余計な力を加えるべきで無い樹脂部品も在りますので、安易に改造すると取り返しのつかない結果となりかねませんのでご留意ください。

2025年02月14日

ターゲットペーパーと着弾確認システム

着弾確認システムを試行していく過程で、とても気になっていた事ですが、御堂筋シューティングクラブさんの品質が高いターゲットペーパーが使えるかどうかです。

他と何が違うかというと、

通常通り2枚一組の感圧紙で出来ていますが、2枚目の発色する方の<下>の用紙に厚手の物を使っています。印刷業界でいう恐らく斤量で70(kg)厚さで0.1㎜位の領収書にも使えるような用紙です。この厚さにより、BB弾の着弾圧を破れたりする事無くしっかり受け止め、発色が鮮明且つ濃く見えます。

また、この厚みにより採点時にはボールペンで書きやすいと言うメリットが生まれます。

更にプレートやシルエットの結果を記入できるようなフォームとしての工夫もあります。

1枚目の<上>の用紙は他社の物と同じような0.06㎜位の薄手の用紙を使用しています。これは本来筆圧を的確に伝え、裏に塗布されたマイクロカプセルを砕き<下>の用紙の表面に塗布された顕色剤と反応して発色を促すため必要な薄さです。勿論BB弾の着弾圧も的確に伝わります。

しかし、他社との違いは印刷濃度が高く、黒丸が明瞭だという事です。

そして、全体的に少しサイズが小ぶりでターゲットボードに挟みやすくなっています。これは恐らくですが、印刷屋さんの紙取りが上手く、このサイズだと費用を抑える事が出来るという様な提案があったのではないかと想像します。印刷時には大きい用紙に均等に並べた同じ図柄を印刷して、最終的に仕上がりサイズでカットするのですが、どの大きさの用紙に何丁並べて印刷するかで、コストが変わってきます。出来るだけ余白が無く無駄な用紙が出ない様に 数ミリ小さくするだけで首尾よく沢山並ぶ事もあります。それが紙取りです。印刷屋さんにより印刷機の大きさや、大量に安価で仕入れる事が出来る用紙のサイズも違いますので、知識が豊富で良い提案をしてくれる営業さんにあたるとコストが抑えられます。

結果、御堂筋SCさんに参加すれば、市場価格と比べて、安価で良いターゲットペーパーを分けてもらえます。

↓ これが厚めの<下>の用紙です。発色が良く使ってみたくなるでしょう!

今回は見栄を張って点数の良いものを掲載しました^^

そんな訳で、この厚くしっかりしたターゲットペーパーにも負けず鮮明な透過映像が映し出せるかどうかが大きな課題でした。

↓上の写真の結果が出た時の 撃ち終わりをスマホで見た映像です。

流石にこの厚さは手ごわく、濃い黒丸内で弾痕が重なると判別し難くなりますが、スマホで拡大出来ますし、的としてはとても目視性が良くて 狙い易いのでメリットとデメリットは相殺ですね。

着弾映像はシリコンバレーを経由して(信じない様にして下さい)少し遅れてやって来ますので、打ち終わりに素早く視線を画面に移すと着弾時点が見えますが、フォロースルーがおざなりになりますのでそこは我慢しましょう。(映像が遅れるのは本当です)

teamsのライセンス版には、録画機能が有りますので、着弾の推移を再生して確認すると、着弾が重なって少し弾痕が太った瞬間が判るかもしれませんが、そこまでしなくてもね。

同時に自分の動きを撮影して着弾映像とシンクロさせて再生すると何か得るものが在るかも知れませんが、それも、そこまでしなくてもね。

他と何が違うかというと、

通常通り2枚一組の感圧紙で出来ていますが、2枚目の発色する方の<下>の用紙に厚手の物を使っています。印刷業界でいう恐らく斤量で70(kg)厚さで0.1㎜位の領収書にも使えるような用紙です。この厚さにより、BB弾の着弾圧を破れたりする事無くしっかり受け止め、発色が鮮明且つ濃く見えます。

また、この厚みにより採点時にはボールペンで書きやすいと言うメリットが生まれます。

更にプレートやシルエットの結果を記入できるようなフォームとしての工夫もあります。

1枚目の<上>の用紙は他社の物と同じような0.06㎜位の薄手の用紙を使用しています。これは本来筆圧を的確に伝え、裏に塗布されたマイクロカプセルを砕き<下>の用紙の表面に塗布された顕色剤と反応して発色を促すため必要な薄さです。勿論BB弾の着弾圧も的確に伝わります。

しかし、他社との違いは印刷濃度が高く、黒丸が明瞭だという事です。

そして、全体的に少しサイズが小ぶりでターゲットボードに挟みやすくなっています。これは恐らくですが、印刷屋さんの紙取りが上手く、このサイズだと費用を抑える事が出来るという様な提案があったのではないかと想像します。印刷時には大きい用紙に均等に並べた同じ図柄を印刷して、最終的に仕上がりサイズでカットするのですが、どの大きさの用紙に何丁並べて印刷するかで、コストが変わってきます。出来るだけ余白が無く無駄な用紙が出ない様に 数ミリ小さくするだけで首尾よく沢山並ぶ事もあります。それが紙取りです。印刷屋さんにより印刷機の大きさや、大量に安価で仕入れる事が出来る用紙のサイズも違いますので、知識が豊富で良い提案をしてくれる営業さんにあたるとコストが抑えられます。

結果、御堂筋SCさんに参加すれば、市場価格と比べて、安価で良いターゲットペーパーを分けてもらえます。

↓ これが厚めの<下>の用紙です。発色が良く使ってみたくなるでしょう!

今回は見栄を張って点数の良いものを掲載しました^^

そんな訳で、この厚くしっかりしたターゲットペーパーにも負けず鮮明な透過映像が映し出せるかどうかが大きな課題でした。

↓上の写真の結果が出た時の 撃ち終わりをスマホで見た映像です。

流石にこの厚さは手ごわく、濃い黒丸内で弾痕が重なると判別し難くなりますが、スマホで拡大出来ますし、的としてはとても目視性が良くて 狙い易いのでメリットとデメリットは相殺ですね。

着弾映像はシリコンバレーを経由して(信じない様にして下さい)少し遅れてやって来ますので、打ち終わりに素早く視線を画面に移すと着弾時点が見えますが、フォロースルーがおざなりになりますのでそこは我慢しましょう。(映像が遅れるのは本当です)

teamsのライセンス版には、録画機能が有りますので、着弾の推移を再生して確認すると、着弾が重なって少し弾痕が太った瞬間が判るかもしれませんが、そこまでしなくてもね。

同時に自分の動きを撮影して着弾映像とシンクロさせて再生すると何か得るものが在るかも知れませんが、それも、そこまでしなくてもね。

2025年02月12日

APS-3:禁断の着弾確認システム/(完)

着弾確認システムを出来る限り進化させています。同じ機材で、着弾点が更に見易くなりました。ブルズアイホームトレーナーの底板をミラースプレーで塗装し、反射光を利用できるようになりました。

↓塗りあがりはこんな感じです。

既にかなり使い込んでいますので、傷が目立ちますが、反射板としては充分だと思います。ポリカーボネートにも使用可能な「ミラー調スプレー」で裏面から塗装し、更に塗膜の弱さを補強するため、水溶性のクリアスプレーで塗り重ね保護層を形成しています。この反射板により、スマホに映る的紙の白地と着弾点のブルーのコントラストが明確になり、更に見易くなっています。部屋の照明だけでもそれなりに使用可能ですが、少し離れた斜め上からの光なのでポリカ板の切断面の影の映り込みを我慢する事になります。

あきゅらぼさんのライティングユニットを使うとクリップアームが省け、且つ充分な光量になると思います。そういえばここの所また在庫有りになっていました。私が使っているのは、LEDスマホ用照明とかセルフィーライトで検索すれば出てくる充電式の物です。

最初のスマホ画面の写真にも片側が写り込んでいますが、ターゲットプレートを裏から押さえる役割の黒いスポンジが着弾画像を遮りますので、白いスポンジを両端側に付けて同じ役割をさせています。省いても使用出来ますが、ターゲットプレートが着弾により動く事で、感圧紙にかかる圧が逃げ、弾痕の発色の大きさが安定しない様に感じます。

ミラー塗装に関しては、最近の寒波で関西でも塗装可能な外気温である5℃を数日間超えず、やっと 2025年2月11日に完了出来ました。

着弾確認システムはほぼ完了と思いますので、以降は練習に励みます(毎回のように書いていますが)。しかし、悲しい事に左肩が痛くて水平まで上がらず、両手打ちが出来ない状態です。盗塁でセカンドベースに滑り込んだ時左手が後方に流れて亜脱臼しました(大谷君かっ!)。本当は、40肩以来10年周期で何回も経験しているヤツです。当面は、このシステムを使ってブルズアイのみを頑張る事とします。でも 本音としては、もっとカスタムがしたい!!

追記します。

裏さえ透けていれば他のターゲットでも出来ると思います。私の場合は、試行錯誤で不要な物も購入しましたが、ターゲットとPCとスマホさえ有れば、総予算1万円チョイでWEBカメラと環境に応じてUSBの延長ケーブル(USBも合計5m以内でないと電気信号が減衰します)、クランプアーム、照明 等が購入出来ると思います(ネットの検索力と、ポイント稼ぎとその利用が鍵です)。

近距離での焦点合わせや視野の角度等が不明ですが、wi-fi付きのWEBカメラやアクションカメラが有れば、PC経由で無くても直接スマホで見る事が出来るはずです。カメラ付きのドローンを飛ばさずターゲットの裏に置くとかでも成り立つと思います。以前にも言及しましたがスマホで撮影して、teamsで繋いでノートPCやタブレットで見るのも有りです。手持ちの機器を利用して出来る方法はいく通りもあります。左右反転画像は、無償版のteamsを経由して観ます。勿論スマホ版も有り、対外的に繋がなくても使えますので。ZoomもiPadやiPhoneを使う場合には安定して良いかと思います。無償版はどちらも時間制限がある様ですが、同じアカウントで複数のデバイス(私の場合はWindowsPCとiPhoneです)を繋いでいると、今のところteamsでは、時間制限に掛からないようです。私の根気が1時間持たないだけかも知れませんが。

再三言及しますが、どんな状態で、トリガーをどう引いた時に10点圏内に的中するのか その場でわかる事は、練習として有効です。昭和の駄菓子屋さんのくじ引きの様に紙を剥がして観ないと当りが判らないのでは遠回り過ぎると思います。射撃の面白さも倍増しますので是非着弾確認システムにチャレンジしてみて下さい。

2025年02月07日

APS-3:真っ直ぐなトリガーブレード(続)

ASC(Asian Shooting Confederation)のE-Learning :Trigger Pull って言うYOU TUBEの講習動画を見ていたらFREEMOTIONのトリガーブレードが複数の射手に使われていました。

韓国では、標準装備なのでしょうか。関西に於けるたこ焼きプレートの所持率みたいに(勿論私の家にも有ります)。でも、FREEMOTIONのブレードとたこ焼きプレート(韻を踏んでます)を両方持っているのは世界で私一人かも(な事は無いか)。

選手とメーカーの単なるスポンサー関係だったりしてね(裏読み大好き)。

講座の内容的には英語のヒアリングが堪能では有りませんので、ハイレベルな射手の動きを参考にしたいなと。特に、射手の構えてから発射までの時間が長く感じます。動画に併せて息を止めていたら気絶しそうです。私なら時間経過と共にサイトピクチャーの揺れが大きくなくなるだけですし。要は、体力や体幹の問題だと思いますが。

実銃のエアピストルって台座に乗せた状態からスタートするようですが、銃を保持する時間がAPSよりトータルで短く楽そうで(撃つ数が違うから楽とは言い難いですね)、しかもスタート時からトリガーガード内に人差し指が既に入っているように見えます(間違っていたらごめんなさい)。ブレードに指が掛かっているか否かまでは動画では判断出来ませんが。

APSの場合はサイティングの直前まで人差し指は伸ばしたままでトリガーガード内に指を入れないって教わりましたが(安全第一です)その事自体が人差し指の緊張を招き、スムーズな指の動きと、トリガーブレードを常に一定のベストポジションで捉えることを阻害している様に思えます。レギュレーションブックを見てもスタンバイ時にトリガーに指を掛けないとの表記は有りますが、どの状態から指を掛けて良いのかは明記していません。

Goの合図でトリガーブレードと指の位置を先に確認する方が有利に思えます。まあ、確認しなくても、人差し指はリラックして自然にベストポジションに指が掛かる様練習しましょうって事なのでしょう(会場が会議室だったり、環境的に仕方ないですね)。

いずれにしても人差し指は、これ見よがしに安全人間をアピってピーンと伸ばし過ぎると、トリガーを絞る前に指が筋肉疲労する事は確かだと思います。

「真面目すぎて指つるわ!」ってヤツです。

「不真面目すぎて上達せんわ!」私の事です。

実際にFREEMOTIONのブレードを使ってみて、構造的にブレードが近くなる事がわかりました。これまでのブレードは、EVO10のグリップとの取り合いで、トリガーベースを咥える部分の後部を削りトリガーベースのエンドストッパーより後ろに付ける様にカスタムしていましたが、その工作も不要です。

指が引く方向と直角にブレードに接触すると引きブレが起こりにくいというのが定説ですが、それってファーストステージのポジションなのか、或いはセカンドステージのポジションの事なのか、明確に解説しているのを見た事が有りませんでした。先日、エニス津場さんのENIS SHOOTER'S CHANNELのトリガリング(ライフル射撃ですが)の動画を見ると、「激発の瞬間に直角」との解説をされていらっしゃるのを見つけました。言われて見ると簡単な事でした。最も銃のブレを抑えるべき、瞬間なのですから。ライフル射撃でありエアピストルやAPSハンドガンとは相違が有るかも知れませんが、私のAPS-3のトリガープルの軽さは、競技用ライフルに近いと思いますので、今は微妙にブレードの位置を調整しながら、着弾確認システムで検証を試みています。検証に値する実力の有無は別にして。3Dのグリップ調整も含め まだまだ可能性が有りそうです。

2025年02月01日

APS-3:真っ直ぐなトリガーブレード

トリガーブレードを替えてみました。

FREEMOTIONという、エアピストルではメダリストも輩出している韓国のメーカー製の様です。エニスさんの新しいカタログで目ざとく見つけてしまいました。

<特徴>

ブレードの指に抵る部分にアールが無く真っ直ぐです。真っ直ぐな性格の私には、真っ直ぐなブレードが合うはずです。(根底から無理が有るかも)

ここのところ、格好が良い、それっぽいという実は不純な理由で使っているSteyrのValioの下弦の月の様なアール形状は指にフィットしてとても馴染みやすいのですが、ブレードを引く時は広めの曲面で力を伝える事になり、指のブレが伝わり易いというマイナス要素が懸念されます。それに対し、私が製作した、ピンポイントのトリガーブレードは、点で引けますが、指に刺さった様な接触となり、指の不正な動きを逃がす事が出来ないのではないかと考えます。

そこで、必要最小限の接触面積で引け,力の方向を制御しやすいであろう真っ直ぐなトリガーを試しています。過去にSS9やGP100用に自分で削り出して使っていた経験も有り 優位性はある程度確認済みです。価格は税込6千円ですので、蔵前さんのチカイトリガーと殆ど変わらない価格です。と言ってもAPS-3にはいわゆるポン付けは出来ません。

<カスタム箇所>

Steyr用とMorini用が有りますが、無論 少しでも勝手が知れたSteyr用を選びました。

ブレードの横幅が10㎜+α有りAPS-3のトリガーベースより1㎜程幅が太く、フレームに干渉し最後までトリガーが引けなくなります。対策として、両サイドを均等に削る必要があります。綺麗なゴールドのアルマイト仕上げが勿体無いですが、アルミの地肌とゴールドのツートーンだと思えばそれなりに美しいと思います。

↓鋭角的なセレーションの刻み具合も好みです。

。

。そして、Valioの時にも施した、APS-3のトリガーベースに固定する為に、咥え部分の丸穴の両サイドを少しだけ丸棒ヤスリで広げる作業が必要です。

咥えの部分と繋がったソリッド形状で、しかもアルミ製で軽いので、元々のポテンシャルとして細かい感触が伝わり易いと思います。しかし、私の個人的な感覚では、全体的にまだ厚めに感じ、後部も削りもっと華奢(きゃしゃ)で繊細なモノとし、少しでも55gのトリガープルの微妙なタッチが伝わる様にしました。気持ちだけでも。

↓現役のトリガーブレードです。探せばもっと出て来ますが。

左から①OR用 ②LE2020用+近い+華奢 ③Steyr Valio+近い ④旧タイプのバウ用+近い+ピンポイント ⑤旧タイプのバウ用 ⑥自作のGP100用の真っ直ぐ(APS-3にも付きますが角度が合わない)

※ +の文言はカスタム内容です。

どれも付け替えた直後だけ調子が上がります^ ^!